Culturas prehispánicas del Ecuador como Jama Coaque.

La cultura Jama Coaque es una cultura arqueológica que se asentó en el norte de la actual Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, con foco en el área comprendida entre los ríos Coaque y Jama, de los cuales toma su nombre. Caracterizada por un arte en cerámica profuso y detallado en sus diferentes tipos: recipientes, sellos y figuras; encontrados principalmente en contextos de montículos artificiales de tierra, con un desarrollo durante aproximadamente 2000 años, entre 355 a.C. - 1532 d.C., con una posible permanencia posterior durante el temprano período colonial del país.

Geografía

Los asentamientos de la sociedad Jama Coaque se concentraron en el norte de la actual provincia de Manabí, Ecuador, específicamente en el territorio comprendido entre los ríos Coaque, al norte, y Jama, al sur. Sin embargo, es posible encontrar vestigios más allá de estos límites naturales, tanto al norte (Cojimíes y Muisne) como al sur (Bahía de Caráquez) y al interior del litoral (Chone y Sto. Domingo de los Tsáchilas).

Los ríos señalados anteriormente nacen de la cordillera costanera formada por el choque de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Las elevaciones, que pueden llegar hasta los 600 metros sobre el nivel del mar, se extienden desde Muisne en el norte, hasta el Golfo de Guayaquil, en el sur. En la parte sur, el terreno es árido, mientras que en la parte norte, donde se asentó la cultura Jama Coaque, es más húmeda por la cercanía del bosque tropical del Chocó Andino y la influencia de la corriente marina cálida de El Niño.

Ocupación Jama Coaque:

La ocupación Jama Coaque se caracteriza por atravesar los períodos antes mencionados. Por esta razón se suele diferencias entre Jama Coaque I (fase Muchique 1) y Jama Coaque II (fases Muchique 2-4). Adicionalmente, se piensa que el grupo humano llamado como Campaces en algunas crónicas de conquistadores pertenecerían a Jama Coaque, permaneciendo hasta los inicios de la conquista española en el Ecuador4. Consecuentemente, la ocupación Jama Coaque en el Ecuador se puede resumir de la siguiente manera:

Cultura Material:

La expresividad artística que tiene la cultura material Jama Coaque ha quedado registrada desde las primeras exploraciones e investigaciones que se realizaron en el norte de Manabí. Marshall Saville, ya en 1907, reporta con descripciones detalladas el material recolectado de sus investigaciones en la provincia, donde destacan las representaciones animales y humanas, tanto en piedra como en metal y, principalmente cerámica. En este material se pueden encontrar con frecuencia estas representaciones en ollas, platos, vasos, cuencos, entre otros artefactos. Sin embargo, las representaciones en sí de figuras son las más ricas por su iconografía; dentro de las cuales se destacan pre eminentemente, las figuras humanas.

Figuras humanas:

El rasgo más relevante del arte plástico Jama Coaque es la abundancia de representaciones de seres humanos, a diferencia de su vecina del norte, la cultura La Tolita, que muestra más representaciones híbridas entre humanos y animales. La predilección de Jama Coaque por las representación humana se potencia con el detalle en su elaboración, fácilmente notable en los dedos de manos y pies de las figuras. Su ornamentación e indumentaria tampoco escapa a esta minuciosidad de elaboración. Tanto las figuras humanas como sus adornos fueron elaborados mediante moldes de manera independiente, provocando que, en muchos casos, narigueras o aretes se puedan desmontar de la figura sin ningún problema5. Un rasgo importante a señalar es que, pese a los complicados vestidos y atavíos de las representaciones, siempre se va a identificar que se trata de un personaje antropomorfo que viste esta indumentaria, descartando que se trate de representaciones híbridas.

Origen e historia:

La cultura Jama-Coaque habitó las tierras ecuatorianas desde el año 350 a. C. hasta el año 1531 de nuestra era. Por esta razón, su historia se divide en dos períodos: al primero se le denomina como “desarrollo regional”, puesto que abarca el período de extensión territorial de esta cultura. Está delimitado desde el año 350 a. C. hasta el 400 d. C.El segundo período se denomina “período de integración”, puesto que en este momento las comunidades ya estaban asentadas e integradas. Dicha fase abarcó desde el año 400 d. C. hasta el 1532 d. C. La historia de los Jama-Coaque se desarrolló junto con la cultura de los Tumaco-Tolita, puesto que se encontraban ubicados en zonas muy cercanas. Por esta razón, ambas culturas comparten varios rasgos en común, como la creencia en las mismas deidades y la misma organización social.

Características generales:

Algunas investigaciones realizadas cerca del valle del río Jama permitieron establecer que el lugar donde se ubicaron los Jama-Coaque fue un notable centro administrativo y especialmente ceremonial. El centro de esta civilización ocupó una gran cantidad de territorio, pues se calcula que dominaron aproximadamente 40 hectáreas. Además, se considera que esta cultura realizó monumentales trabajos arquitectónicos con la intención de utilizarlos con fines religiosos y festivos.Del mismo modo, su alta densidad en “lugares satélites” permite señalar que los Jama-Coaque constituyeron una población no solo residencial, sino también altamente estratificada. La sociedad Jama-Coaque estuvo constituida por diferentes rubros puesto que, a través de las figuras halladas, se pudo establecer que cada persona tenía el deber de desempeñar un papel en específico para así contribuir con la sociedad. Gracias a esto se pueden encontrar cerámicas que representan músicos, agricultores, orfebres, danzantes, cazadores, guerreros y chamanes. Uno de los primeros cronistas de la Colonia que habló sobre la cultura Jama-Coaque fue Miguel de Estete, quien se impresionó por las cuatrocientas casas que encontró a su paso. A pesar de que le asombró la insalubridad del lugar, también quedó maravillado por el oro y las esmeraldas que ahí se encontraban.

Las “cabezas trofeo” como rasgo cultural de los Jama-Coaque.

Al sur de La Tolita fueron encontradas un conjunto de pequeñas cabezas humanas correspondientes a los Jama-Coaque, las cuales eran utilizadas para funciones rituales. Se les llama “cabezas trofeo” porque estas eran entregadas al vencedor en las diferentes luchas intertribales. Según los arqueólogos e historiadores, se sabe que estas culturas indígenas llevaban a cabo luchas rituales entre diferentes comunidades, ya que estas cabezas encontradas eran muy variadas en cuanto a la forma: algunos rostros tenían deformaciones craneales, mientras que otros poseían inmensos tocados sin ninguna modificación ósea. Se puede establecer entonces que en la cultura Jama-Coaque existieron dos etnias de procedencia distinta que, al chocar entre sí, plasmaron la trifulca en la recolección de cráneos, obsequiándoselos posteriormente al vencedor. Algunas cabecitas carecen de la deformación fronto-occipital; sin embargo, solo el guerrero victorioso posee la deformación craneal. Otra característica de las cabecitas trofeo es que están adornadas generalmente con grupos escultóricos de rasgos felinos, lo que presupone un nexo mágico y ritual con los enfrentamientos entre las diferentes tribus de la zona.

Historia:

Desde su descubrimiento a mediados del siglo XX, la cultura Valdivia ha supuesto un enigma para los arqueólogos, que han centrado toda su atención en los orígenes de la cerámica americana.

Los yacimientos valdivianos comprendieron en un principio hasta seis sitios, aumentando el número en los años posteriores.

Actualmente se encuentran en una región semi - árida, lo que ha permitido su estado de conservación.

El primer sitio descubierto fue Punta Arenas de Posorja , en 1956. A pesar de que los restos que encontraron estaban bastante erosionados, el descubrimiento permitió ubicar a esta cultura en el periodo Formativo Temprano.

La forma de asentamiento estaba organizada en torno a una plaza central donde se localizaban las unidades cívico - ceremoniales.

El periodo en el que se ha considerado que hubo una mayor densidad demográfica corresponde a los años 2425 - 2250 ANE donde se calcula que pudieron habitar entre 1500 y 3000 personas.

El desarrollo de la cultura valdiviana dio paso en la misma región a las culturas Machalilla y Chorrera, y muchos de sus elementos culturales, como la cerámica, se difundieron rápidamente hacia las áreas vecinas.

Religión:

No se sabe con certeza a qué dioses les rendían culto, pero sí se sabe que las mujeres eran muy importantes en la organización política y religiosa de la cultura Valdivia, esto a su vez explica por qué la mayoría de su arte en cerámica se basaba en formas femeninas y que estuviesen tan relacionadas con la fertilidad.

Organización Política:

Como el resto de las sociedades de la época, la cultura valdiviana tendría una organización de tipo tribal. Regulaban su vida a través de relaciones de reciprocidad y lazos de parentesco, que aseguraban la supervivencia del grupo. Es posible que contaran con jefes y especialistas en las relaciones con la esfera sobrenatural.

Un buen resumen de la arquitectura formativa y de los poblados tempranos que puede ser de interés para el lector fue escrito hace pocos años por Echeverría (1998). La presencia de entierros debajo del piso arcilloso de las chozas residenciales es bastante característico de muchas sociedades agrícolas. En efecto, los entierros sirven como títulos de propiedad que indican cual linaje es dueño de la propiedad. Quizás los valdivianos hacían lo mismo. En muchas sociedades agrícolas en este nivel de desarrollo en el mundo, la propiedad pertenece a las mujeres y los linajes se definen por el lado femenino ("sociedad matrilineal"). La presencia de una "matriarca" en entierro muy especial en el montículo del osario de Real Alto posiblemente refleje una organización matrilineal para la cultura valdiviana.

Este mismo entierro sugiere algo más que un simple sistema matrilineal, porque esta mujer recibió atención muy especial. Primero, su tumba fue recubierta por piedras de moler. Luego, a los pies fue enterrado un hombre degollado y descuartizado, evidencia de un posible sacrificio en honor a la mujer. Tercero, hay evidencia de siete entierros secundarios en la misma tumba, probablemente realizados durante distintos ritos posteriores. Otro dato interesante sobre el osario es la presencia de entierros de niños en lo que parece ser recinto muy especial.

Arte:

La cultura Valdivia destaca por ser uno de los posibles orígenes de la producción de cerámica en América del Sur (Barroso 2014) pero también destacan los trabajos en otro tipo de materiales.

Hay que mencionar los punzones elaborados a partir de las espinas de aletas de pescado, las conchas labradas, en especial las de las especies de Spondylus, Mactrella clisia y Dosinia dunkeri y el trabajo en material lítico.2

La piedra labrada constituye un testimonio muy útil para el estudio de la fabricación de herramientas. Entre las herramientas líticas halladas en este yacimiento son destacables los cuchillos de lasca, los núcleos, los machacadores, metates, pulidores, pesos para pescar y raspadores.2

El material rocoso de Valdivia está compuesto por arcilla endurecida, pizarra arcillosa y conglomerado de arenisca, por lo que el resto de clases de roca que se han encontrado ( cuarcita, calcedonia, cuarzo o jaspe) probablemente hayan sido traídas por los pobladores de un lugar externo.2

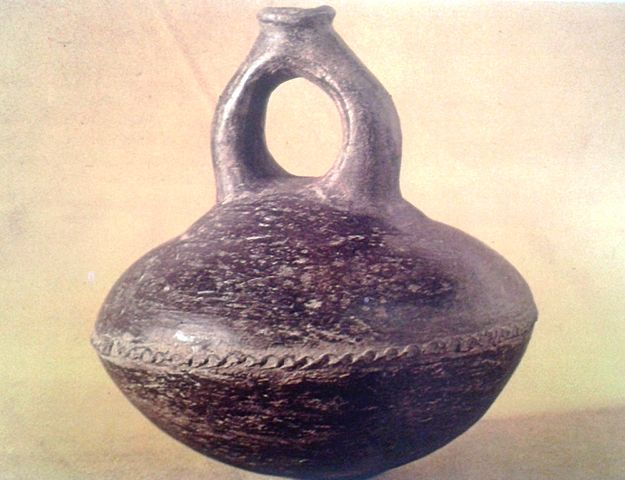

La cerámica de la Cultura Valdivia fue clasificada en catorce tipos diferentes: San Pablo Ordinario, Valdivia Ordinario, Valdivia Pulido, Valdivia Pulido en Líneas, Valdivia Rojo Pulido, Valdivia Tiras Sobrepuestas, Valdivia Inciso Línea Ancha, Valdivia Brochado, Valdivia Exciso, Valdivia Inciso Línea Fina, Valdivia Inciso, Valdivia Modelado, Valdivia Pulido con Guijarro y Valdivia Punteado.

Morteros:

Los morteros en forma de felinos, monos y loros servían para pulverizar sustancias medicinales y alucinógenas, la hoja de coca con la cal eran los elementos más utilizados. Figuran entre la parafernalia de antiguos ritos de transformación religiosa facilitada por el uso de plantas de poder.

Los morteros, caracterizados por tener un recipiente cóncavo, fueron utilizados para moler alimentos, preparar pigmentos o colorantes, medicinas o veneno, para sus actividades de cacería o magia. A su función frecuentemente añadieron elementos artísticos ornamentales.

Las figurillas femeninas de la Cultura Valdivia:

Las figuras de Valdivia fueron producidas en un periodo de tiempo que comprende los años 4400 y 1500 ANE. Se trata de representaciones femeninas realizadas en piedra durante las primeras fases y, posteriormente en arcilla.1

Tradicionalmente estas figurillas han sido conocidas como "Venus de Valdivia", sin embargo recientemente la academia está cuestionando esta designación ya que el llamarle "Venus" atribuye a estas representaciones figurativas un significado meramente sexual.4

Las figuras de piedra evolucionaron desde piezas aplanadas a guijarros elipsoidales que permitían un aumento de la capacidad para esculpir con mayor fidelidad la complejidad de los órganos sexuales.51

En estas primeras fases, no se han encontrado figuras que representen la gestación, el parto o una madre sujetando a criatura alguna en los brazos.

Cultura:

Los restos de la cultura Valdivia fueron descubiertos en 1956 en la costa occidental del Ecuador por el arqueólogo ecuatoriano Emilio Estrada, quien continuó estudiando esta cultura. Los arqueólogos estadounidenses Clifford Evans y Betty Meggers se unieron a él a principios de la década de 1960 en el estudio del sitio tipo.

Los Valdivia vivían en una comunidad que construía sus casas en un círculo u óvalo alrededor de una plaza central. Se creía que tenían una cultura relativamente igualitaria de personas sedentarias que vivían principalmente de la pesca, aunque hacían algo de cultivo y ocasionalmente cazaban ciervos para complementar su dieta. A partir de los restos arqueológicos que se han encontrado, se ha determinado que Valdiciano cultivaba maíz, frijoles, calabaza, yuca, chiles y plantas de algodón. Este último fue procesado, hilado y tejido para hacer ropa.

La cerámica valdivia, fechada en el año 2700 a. C., inicialmente era áspera y práctica, pero se volvió espléndida, delicada y grande con el tiempo. Generalmente usaban colores rojo y gris, y la cerámica de color rojo oscuro pulido es característica del período Valdivia. En sus obras de cerámica y piedra, la cultura Valdivia muestra una progresión de las obras más sencillas a mucho más complicadas.

La pieza de Valdivia es la"Venus"de Valdivia: figuras cerámicas femeninas. La "Venus" de Valdivia probablemente representaba a personas reales, ya que cada estatuilla es individual y única, como se expresa en los peinados. Las figuras se hicieron uniendo dos rollos de arcilla, dejando la parte inferior separada como patas y haciendo el cuerpo y la cabeza de la parte superior. Los brazos eran generalmente muy cortos, y en la mayoría de los casos estaban doblados hacia el pecho, sosteniendo los pechos o debajo de la barbilla.

Una exhibición de artefactos de Valdivia se encuentra en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Guayaquil, Ecuador.

Influencias en la cultura valdivia:

La fase cerámica A de la Valdivia durante mucho tiempo se pensó que era la cerámica más antigua producida por una cultura costera en América del Sur, fechada en 3000-2700 a. C. En la década de 1960, un equipo de investigadores propuso que había similitudes significativas entre los restos arqueológicos y los estilos de cerámica de Valdivia y los de la antigua cultura de Jámon,activo en este mismo período en la isla de Kysho, Japón). Compararon tanto la decoración como la forma de los vasos, señalando técnicas de increción. La cerámica de Jomon temprano a medio tenía antecedentes que databan de 10.000 años, pero el estilo de cerámica de Valdivia parecía haberse desarrollado bastante rápido. [5] En 1962 tres arqueólogos, el ecuatoriano Emilio Estrada y los estadounidenses Clifford Evans y Betty Meggers sugirieron que los pescadores japoneses habían sido volados a Ecuador en una tormenta e introdujeron sus cerámicas en Valdivia en ese momento. [6] Su teoría se basó en la idea de la difusión del estilo y las técnicas. [7]

Su concepto fue desafiado en ese momento por otros arqueólogos, quienes argumentaron que había fuertes desafíos logísticos a la idea de que los japoneses podrían haber sobrevivido a lo que habría sido casi un año y medio de viaje en canoas excavadas. Las culturas estaban separadas por una distancia de 15.000 km (8.000 millas náuticas). [5] Los investigadores argumentaron que la cerámica (y la cultura) de Valdivia se habían desarrollado de forma independiente, y esas aparentes similitudes eran el resultado simplemente de restricciones en la técnica, y una "convergencia accidental" de símbolos y estilo. [5]

Comentarios

Publicar un comentario